Personenzentrierte Hilfen – Konsequenzen für das Management von Sozialunternehmen

Klaus Schellberg, Evangelische Hochschule Nürnberg, xit gmbh forschen.planen.beraten

Zusammenfassung

Mit ICF, UN-Behindertenrechtskonvention und dem entstehenden Bundesteilhabegesetz findet die Personenzentrierung Einzug in die Eingliederungshilfe. Verschiedene Modellprojekte deuten bereits an, wie durch personenzentrierte Leistungs- und Finanzierungssysteme die Leistungsplanung und die Finanzierung der Leistungen erfolgen könnten. Hieraus lässt sich auf die notwendigen Konsequenzen für das Management von Sozialunternehmen schließen.

So wird insbesondere das integrierte Prozessmanagement, differenzierte Leistungsangebote und die Anlagerung von Profilmerkmalen in jedem Leistungsangebot notwendig werden. Die Anforderungen an das Personal- und Immobilienmanagement werden steigen. Der Entwicklung eines Planungsinstrumentes, das eine quantifizierbare individuelle Hilfebedarfseinschätzung ermöglicht, wird zentrale Bedeutung zukommen. In der Folge werden auch die Vertragsgestaltung mit öffentlichen Leistungsträgern sowie die Berücksichtigung von Wagniszuschlägen in Entgeltverhandlungen neu bedacht werden müssen.

1 Die Leistungssysteme in der Behindertenhilfe

Die Arbeit für Menschen mit Behinderung (Eingliederungshilfe) ist innerhalb der Sozialwirtschaft nach der Pflege und der Kindertagesbetreuung das drittgrößte Arbeitsfeld (Puch/Schellberg, 2010, S. 16) (BAGFW, 2012, S. 36). Hier finden sich stationäre Einrichtungen, Beratungsstellen, eine zunehmende Zahl an Angeboten des betreuten Wohnens und der ambulanten Dienste und die zahlreichen Arbeitseinrichtungen, allen voran die Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Der Paradigmenwandel in Richtung Personenzentrierung betrifft daher zahlreiche Sozialunternehmen sehr grundsätzlich und wird wohl mittelfristig auf die gesamte Sozialwirtschaft ausstrahlen.

Deutschland verfügt über ein gut ausgebautes System der Versorgung von Menschen mit Behinderung. Lange Jahre konzentrierten sich die Leistungsanbieter auf untereinander gut abgestimmte Leistungssysteme, in denen Brüche und Barrieren vermieden werden sollten. Hierdurch entstanden die Komplexeinrichtungen, in denen Wohnen, Förderung und Therapie, Arbeit oder Tagesstruktur sowie Freizeitgestaltung „aus einer Hand“ und untereinander abgestimmt stattfanden. Diese Einrichtungen wurden – dem räumlichen Möglichkeiten geschuldet – oftmals wenig zentral am Land aufgebaut. Aber auch in kleineren, städtisch gelegenen Einrichtungen finden sich oft eine „Rund-Um-Versorgung“ im Bereich Wohnen und eine eng verzahnte Abstimmung mit dem Lebensbereich Arbeit/ Tagesstruktur.

Der stärker individualisierte ambulante Bereich oder das betreute Wohnen hat sich erst in den vergangenen Jahren entwickelt und ist auch regional sehr unterschiedlich verbreitet (BAGÜS, 2016, S. 12). Insgesamt finden sich nach wie vor mehr als die Hälfte der Leistungsberechtigten in diesen stationären Wohnformen. Insbesondere im Bereich der Menschen mit geistiger Behinderung und der schweren körperlichen Behinderung sind die stationären Wohnformen hier noch vorherrschend.

Die Abstimmung von Leistungssystemen untereinander und in sich ermöglichen eine Versorgung, die frei von Schnittstellen und Brüchen ist, was insbesondere im Bereich der geistigen Behinderung auch ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Leistung sein dürfte. Sie ermöglicht weiterhin den schnellen, in der Regel kostengünstigeren Aufbau von Angebotsstrukturen für eine flächendeckende Versorgung. Abstimmung führt in der Tendenz jedoch auch immer zu einer gewissen Form der Abschließung und zur Schaffung von standardisierten „All-Inclusive-Angeboten“.

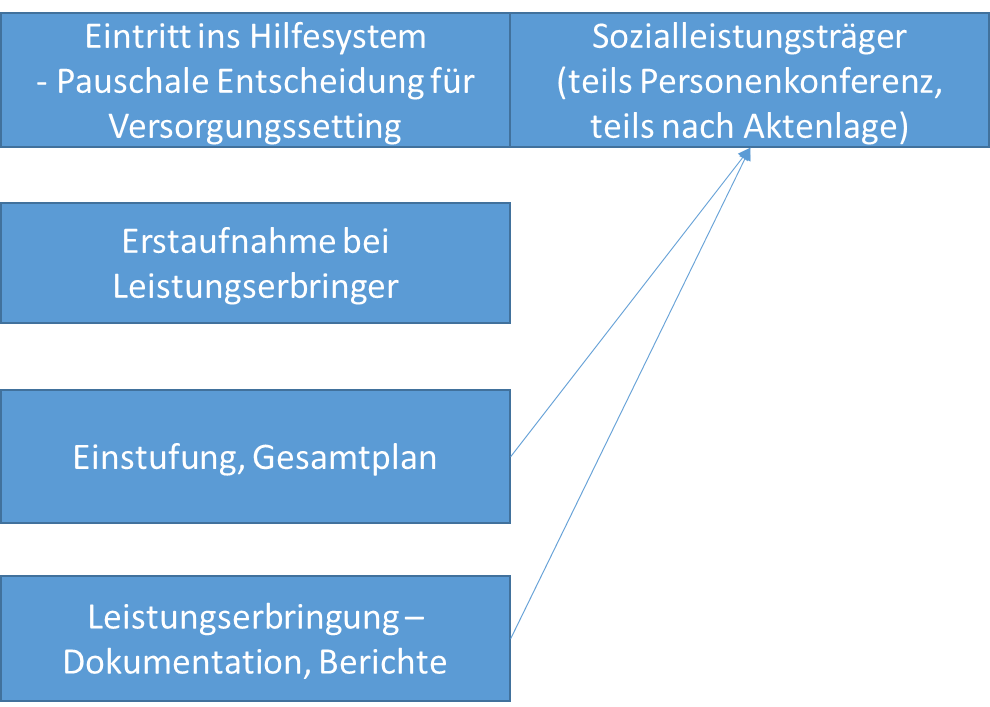

Diese Angebotsformen erleichtern die fallbezogenen Planungsverfahren deutlich. Die entscheidenden Fragen sind die nach der Wohnform (mit Nachtwache erleichtert. Sind hauswirtschaftliche und nächtliche Versorgung erforderlich, werden in der Regel die stationären Angebote gewählt. Die individuelle Entscheidung des Menschen mit Behinderung (oder seiner Angehörigen) besteht dann in der Entscheidung für einen konkreten Leistungsanbieter. Eine individuelle Betrachtung der Unterstützungs- und Förderbedarfe und der Abstimmung der Leistungssysteme hierauf erfolgt in der Regel nicht. Vielmehr erfolgt die Förderplanung innerhalb des Leistungsanbieters – oftmals auch direkt durch den Leistungsanbieter. Der Planungsprozess in diesen pauschalen Leistungssettings stellt sich daher oftmals wie folgt dar:

Beim Eintritt ins Hilfesystem (also der erstmaligen Diagnose einer Behinderung oder beim Wechsel in Lebensphasen) wird durch den Sozialleistungsträger der Hilfebedarf grundsätzlich festgestellt und die pauschale Entscheidung für ein Leistungssetting (z.B. stationär – ambulant) getroffen. Diese Entscheidung erfolgt teils in Personenkonferenzen unter Beteiligung der Menschen mit Behinderung, teils aber auch nach Aktenlage.

Oftmals wird der Leistungserbringer, also die konkrete Wohneinrichtung, in dieser Zeit durch den Menschen mit Behinderung oder seine Angehörigen gewählt. Es erfolgt dann keine Beurteilung durch den Sozialleistungsträger, ob sich aus fachlicher und unabhängiger Sicht noch andere, in diesem Fall geeignetere Angebote finden. Vielmehr erfolgt in einem sehr frühen Zeitpunkt eine Festlegung auf den konkreten Anbieter.

Dieser nimmt dann oftmals auch, nach Kenntnis dieses Falls, die notwendige Hilfebedarfseinstufung sowie Förder- und Unterstützungsplanung (Gesamtplan, Teilhabeplan) vor und legt diese dann dem Sozialleistungsträger vor. Die Planungslogik geht also nicht vom Einzelfall – unabhängig von der Leistung – sondern bereits vom Einzelfall im Rahmen des konkreten Anbieters (und seiner verfügbaren Angebote) aus. Diese Pläne werden dann zwar oft mit dem Sozialleistungsträger diskutiert, jedoch mit einer gewissen Informationsasymmetrie zwischen dem Anbieter, der den Menschen mit Behinderung bereits gut kennt, und dem Sozialleistungsträger. Weiterhin finden sich oftmals auch Lock-In-Effekte, d.h. ein Wechsel des Anbieters zu diesem Zeitpunkt wird durch die bereits entstandene Bindung erschwert.

Abb.: Planungsprozess in pauschalen Leistungssettings

Das Finanzierungssystem ist ähnlich pauschal wie die Leistungssettings. Die Finanzierung der Leistungsanbieter erfolgt über Tagesentgelte, die in fünf Hilfebedarfsgruppen untergliedert sind. Die Hilfebedarfsgruppen sind mit Personalschlüsseln hinterlegt, so dass der Leistungsanbieter in einer bestimmten Gruppe aufgrund seines „Hilfebedarfsgruppen-Mixes“ einen bestimmten Personalstamm vorhalten kann, dies aber auch gegenüber dem öffentlichen Träger nachweisen muss.

In diesen Formen der pauschalen Versorgung ist eine individuelle Hilfe im Einzelfall durchaus möglich. Da keine detaillierte Leistungsplanung vorliegt, kann hier sehr flexibel auf Menschen und Fallkonstellationen reagiert werden. Dies geschieht aber in der Regel im Rahmen der Festlegung auf einen bestimmten Anbieter und seinen Möglichkeiten. Erschwert wird die Situation durch die relativ starren Grenzen zwischen stationären und ambulanten Angeboten, die ordnungsrechtlich (durch die Heimaufsicht) und leistungsrechtlich gezogen werden.

Die individuelle Betreuung erfolgt jedoch auf der Basis ideeller Motive, wird aber nicht durch das Finanzierungssystem oder anderen extrinsischen Steuerungsinstrumenten erzwungen. Die Neigung zu einer eher standardisierten Leistung könnte entstehen (Rohrmann, 2005). Durch die Personalschlüssel erfolgt eine implizite Leistungsdeckelung – individuelle Teilhabewünsche können nur im Rahmen des vorhandenen, refinanzierten Personals unterstützt werden. Durch die pauschale Zuordnung zu einer HBG kann und wird es passieren, dass der individuelle Bedarf nicht oder nur begrenzt berücksichtigt wird (Deutscher Verein f. öff. u. private Fürsorge, 2009, S. 5). Bei einheitlichen Entgeltsätzen stellt sich die Versorgung von Menschen mit hohem Hilfebedarf aus ökonomischen Gründen auch wenig attraktiv dar (Schellberg, 2014, S. 252). Die Finanzierung orientiert sich an den vorhandenen Strukturen, nicht an dem konkreten Bedarf des Menschen mit Behinderung.

2 Der Paradigmenwechsel zur Personenzentrierung

Der Grundstein für die Personenzentrierung wird schon Ende des 20. Jahrhunderts durch den Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland (Psychiatrie-Enquête) gelegt (Enquete 1975, 1975). Hier wurden Fehlbelegungen kritisiert und die Forderungen nach passgenaueren und bedarfsgerechteren Hilfen deutlich (Franz, 2013).

Mit der Verabschiedung der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) durch die WHO im Jahr 2001 wurde der Wandel im Verständnis von Behinderung weltweit anerkannt. Behinderung ist im Sinne des Modells der ICF als das Ergebnis der negativen Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem (ICD) und ihren Kontextfaktoren, Umweltfaktoren und personenbezogenen Faktoren, auf ihre funktionale Gesundheit gesehen (Schuntermann, 2009, S. 36). Behinderung entsteht im Hinblick auf einen Teilhabewunsch, der aufgrund der Kontextfaktoren nicht verwirklicht werden kann. Die Grundlage zu einer nicht-pauschalisierten, sondern sehr persönlichen Sichtweise von Behinderung ist gelegt.

Die UN-Behindertenrechtskonvention (2006) stellte dann eine völkerrechtliche Grundlage dar, auf die dann nationale Gesetzgebung aufbauen konnte. Sie schreibt in Artikel 3 unter anderem „die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit;“ sowie „die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“ fest. Hieraus können dann verschiedene Elemente der Personenzentrierung abgeleitet werden, etwa die individuelle Gestaltung von Hilfen, die Berücksichtigung individueller Wunsch- und Wahlrechte sowie der Möglichkeit zu unabhängigen Entscheidung.

Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) fordert daraufhin eine umfassende Reform der Eingliederungshilfe mit den Zielen

-

Entwicklung zu einer personenzentrierten Teilhabeleistung, die die individuellen Bedarfe stärker berücksichtigt und das Selbstbestimmungsrecht der Menschen mit Behinderungen beachtet,

-

Entwicklung eines durchlässigen und flexiblen Hilfesystems … (ASMK, S. 5).

Im hieraus entstandenen Entwurf eines Bundesteilhabegesetz, der umfassenden Reform der Eingliederungshilfe, wird der Grundsatz der Personenzentrierung dann in das Gesetz aufgenommen (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016, S. 3). Durch verschiedene Elemente, der Trennung in Fachleistungen und Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnen, durch Wunsch- und Wahlrechte, durch die Aufhebung der Trennung von Wohnformen wird dies untermauert.

Nun ist es an dieser Stelle zu früh, die Auswirkungen des Gesetzes prognostizieren zu können. Hierzu ist es erst erforderlich, die gesetzliche Grundlage in ein konkretes Finanzierungs- und Leistungssystem umzusetzen. Dies wird erst nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes und nach Inkrafttreten der jeweiligen Ländergesetze möglich sein.

3 Die Umsetzung in personenzentrierte Finanzierungs- und Leistungssysteme

Vor dem Hintergrund des geschilderten Paradigmenwandels entstanden in der Vergangenheit Modellprojekte zur Umsetzung der Personenzentrierung. Hierzu gehören insbesondere das Modellprojekt PerSeH in Hessen (Landeswohlfahrtsverband Hessen) und das Leistungsmodulprojekt in Mittelfranken (Bezirk Mittelfranken ). Hier wurden personenzentrierte Leistungs- und Finanzierungssysteme mit Leistungsanbietern und Sozialleistungsträger umgesetzt.

Wesentliche Gestaltungselemente dieser Modellprojekte sind:

-

Die Anwendung der ICF bei der Bedarfsplanung und hierbei insbesondere die hervorgehobene Rolle der individuellen Teilhabeziele sowie der Berücksichtigung individueller persönlicher Bedingungen und Umweltbedingungen.

-

Die stärkere Einbeziehung des Menschen mit Behinderung in die Bedarfsplanung.

-

Die stärkere Wahrnehmung der Bedarfsplanung und Hilfebedarfseinstufung durch den Sozialleistungsträger und die Planung unabhängig vom Leistungserbringer.

-

Die Finanzierung der Leistungen über kleinere finanzielle Einheiten (Leistungsstufen oder Leistungsstunden) statt Tagessätzen.

-

Die Schaffung von kleinteiligeren Leistungseinheiten, wodurch auch größere Kombinationsmöglichkeiten von Leistungen und von Leistungsanbietern möglich werden. Es werden so individuelle Settings in stationären Einrichtungen ermöglicht.

-

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt entsprechend des individuellen Hilfebedarfs und nicht entsprechend der Struktur eines Anbieters oder in festen Gruppensettings.

-

Die Wahlmöglichkeit zwischen Leistungsanbietern und Leistungskombinationen wird erhöht.

-

Die Durchlässigkeit der Angebote, insbesondere zwischen stationären und ambulanten Wohnformen, wird erhöht, sowohl in der Leistungsplanung als auch in der Finanzierung.

-

Es werden leistungserbringerunabhängige Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten angestrebt.

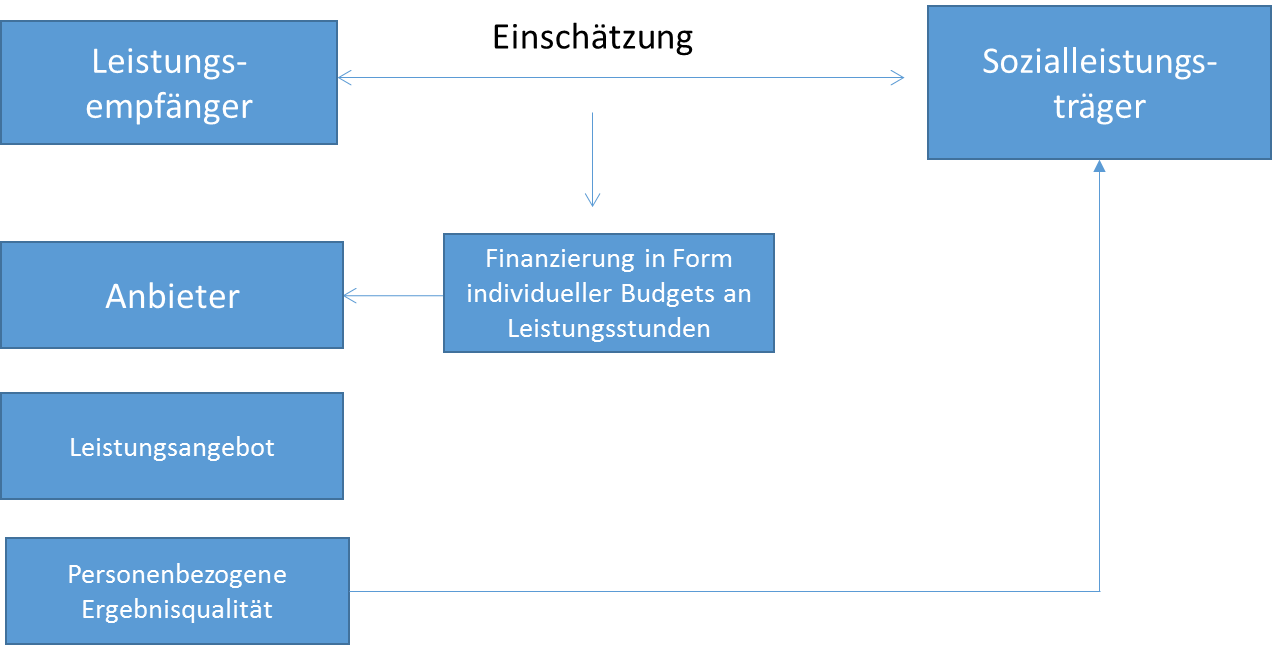

Insgesamt folgt die Leistungsplanung und Finanzierung folgender Logik:

Abb.: Logik der individuellen Leistungsplanung und Finanzierung

Der Hilfebedarf des Leistungsempfängers wird anhand einer individuellen ICF-basierten Bedarfseinschätzung eingestuft. Mit dieser Einstufung ist ein (fiktives) individuelles Budget in Form von Leistungsstufen oder Leistungsstunden verbunden, das bei einem oder unterschiedlichen Anbietern verwendet werden kann. Der Anbieter erbringt dann seine Leistungen – die Bedeutung der Strukturqualität (Stellenzahl, Fachkraftquoten etc.) rücken in den Hintergrund. Im Mittelpunkt steht die personenbezogene Ergebnisqualität, die vom Sozialleistungsträger überprüft wird.

Die Finanzierungssysteme sehen eine Differenzierung von Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnen sowie Organisation vor, die eher einheitlich, teilweise jedoch abhängig von dem jeweiligen Leistungsanbieter gewährt werden. Die individuelle Fachleistung wird individuell gewährt, in abhängig von der jeweiligen Einstufung.

4 Managementanforderungen für Sozialunternehmen

Wir gehen nun von einem Szenario aus, bei dem sich ein System, das sich an den Gestaltungsmerkmalen dieser Modellprojekte orientiert, flächendeckend für alle Behinderungs- und Angebotsformen etabliert hat. Hieraus sollen nun einige zentrale Anforderungen an das Management der Sozialunternehmen abgeleitet werden. Es geht hier nicht um die Beurteilung der Wirkungen auf die Leistungsempfänger und ihre Teilhabe- oder Lebensqualität, sondern um die Konsequenzen für die Arbeit der Sozialunternehmen in ihrer Rolle als Unternehmen und Dienstleister.

4.1 Integriertes Prozessmanagement

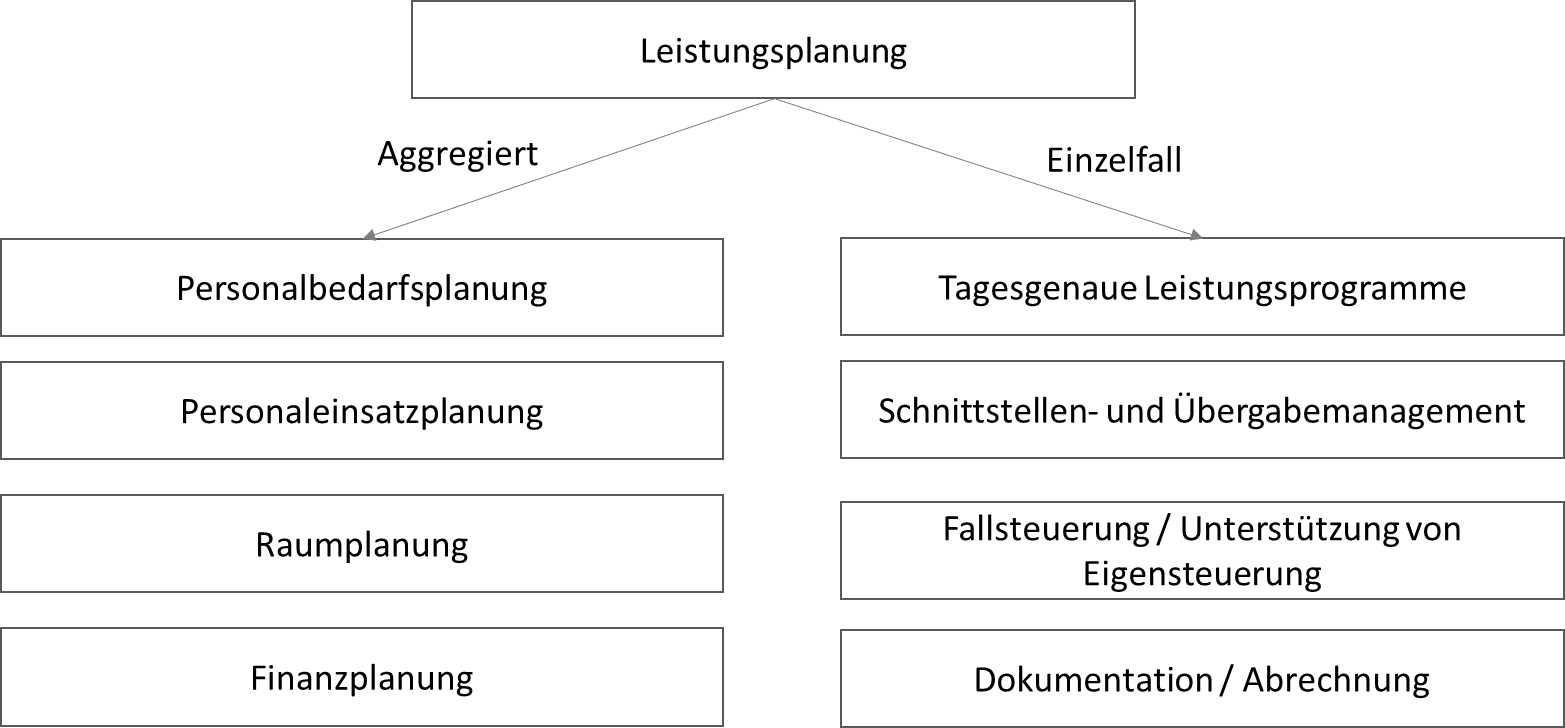

Die Vielfalt der individuellen Leistungsprozesse wird künftig zunehmen; es werden weniger Standardprozesse erfolgen können. Stattdessen werden kleinere Leistungspakete gebucht werden und in vielfältigen Kombinationen zusammengesetzt. Mit der individuellen Leistung wird die Finanzierung gekoppelt.

Es wird daher ein integriertes Prozessmanagement erforderlich werden, das seinen Ausgangspunkt bei der individuellen Leistungsplanung nimmt. Auf der aggregierten Ebene muss die Leistungsplanung mit einer Personalbedarfsplanung gekoppelt werden, um so die zentrale variable Kostenposition steuerbar zu machen. Ebenso müssen insbesondere die Raumkapazitäten (ggf. weitere Kapazitäten) vorgeplant werden. Gekoppelt mit einem Kapazitätsmanagement können so optimale Vorhaltegrade und die Deckung von Kapazitätsspitzen in Netzwerken vorgesehen werden.

Auf der finanzwirtschaftlichen Ebene wird die Leistungsplanung mit einem geeigneten Prognoseinstrument gekoppelt, um rechtzeitig die häufigeren Schwankungen erkennen zu können. Das Prozessmanagement wird im Einzelfall die allgemeine Leistungsplanung in ein tägliches Leistungsprogramm übersetzen. Hieran wird die Personaleinsatzplanung gekoppelt. Mit dem Prozessmanagement kann das Schnittstellenproblem zwischen verschiedenen Leistungsanbietern und Leistungsformen gelöst werden: Wenn verschiedene Leistungsanbieter an einem Prozess mitwirken, können hier Übergabeprotokolle entstehen. Weiterhin können so Ansatzpunkte für die Steuerung des Einzelfalls durch das Hilfesystem entstehen, sei es in Form einer Steuerung durch den Leistungsanbieter oder aber durch die Unterstützung von Eigensteuerung durch Einträge in elektronische Kalender oder „Laufzettel“. Durch geeignete technische Lösungen kann so auch das No-Show-Problem gelöst werden, in dem die Menschen mit Behinderung rechtzeitig anzeigen können, wenn sie bestimmte Leistungen an diesem Tag nicht in Anspruch nehmen werden.

Ebenso werden Verwaltungsprozesse eng gekoppelt werden müssen. Da die Leistungspakete weniger einheitlich und kleiner sein werden, werden mehr unterschiedliche Abrechnungen erfolgen müssen. Je nach Ausgestaltung des Systems werden möglicherweise die Leistungen auch dokumentiert werden müssen, oder aber zumindest die täglichen Anwesenheiten. Das Prozessmanagement wird insofern eine integrierte Lösung sein müssen, da die Leistungsplanung direkt mit dem täglichen Leistungsprogramm, der Personalbedarfs- und Kapazitätsplanung, der Personaleinsatzplanung und einem Dokumentations- und Kommunikationssystem gekoppelt werden muss. Hierfür müssen Einrichtungen sich konsequent von organisatorischen Strukturen auf Geschäftsprozesse ausrichten und diese dann auch in geeigneten IT-Lösungen abbilden.

Abb.: Aufgaben einer integrierten Prozessplanung

4.2 Differenzierte Leistungsangebote, Immobilienmanagement und neue Akteure

Mit der stärkeren Personenzentrierung der Leistungsplanung werden nicht nur aus Unternehmenssicht, sondern auch aus Marktsicht kleinere Leistungspakete geschaffen. Dies führt zunächst einmal auf Seiten der Kunden – und zwar sowohl beim öffentlichen Sozialleistungsträger als auch beim Leistungsempfänger zu mehr Kombinationsmöglichkeiten und einer vielfältigeren Nachfrage. Bisher mussten in der Regel Systementscheidungen getroffen werden – für eine bestimmte Angebotsform und für eine konkrete Einrichtung. Künftig wird zwischen verschiedenen Leistungspaketen der Anbieter gewählt werden können. Aus Marketingsicht bedeutet dies, dass das Profil oder Alleinstellungsmerkmal in möglichst jedem einzelnen Leistungspaket zu finden sein muss und nicht mehr in einzelnen „Leuchttürmen“ eines Anbieters. Auch hier wird es also notwendig, konsequent in Prozessen zu denken. Durch die Auflösung der großen pauschalen Leistungssysteme werden künftig für einzelne Bausteine auch neue Leistungsanbieter auftreten können. Dies wird insbesondere die Bereiche Wohnen, Essensversorgung, Freizeitgestaltung, Transport sein. Die pädagogisch-fachliche Qualität wird möglicherweise nicht mehr ausreichend sein, um Qualitätsmängel in diesen Basisleistungen zu kompensieren.

Es werden künftig Auslastungsschwankungen für einzelne Leistungsbausteine, die eben abgewählt werden, entstehen können. Es wird insofern notwendig werden, sich mit dem Angebot und der Vermarktung einzelner Leistungsbausteine an bestehende oder neue Kunden auch aktiv zu beschäftigen. Speziell für den Leistungsbaustein „Wohnen“ werden hier auch neue Immobilienkonzepte notwendig werden und Dienstleistungskonfigurationen mit Immobilienanbietern und technischen Dienstleistern entstehen. Es wird einen umfassenden Klärungsprozess mit den Ordnungsbehörden geben müssen.

Als neue Akteure werden die unabhängigen Teilhabeberatungen auftreten. Durch ihre Beratungsarbeit werden sie den Informationsstand und das Wahlverhalten der Kunden mit beeinflussen. Daher werden Leistungsanbieter Wege finden, diese Meinungsbildner und Entscheidungshelfer in ihre Kommunikationspolitik und Netzwerkarbeit einzubinden.

4.3 Erhebungsinstrumente, Vertragsmanagement und Umgang mit Risiken

Der Einschätzung des Leistungsbedarfs wird eine höhere Rolle zukommen, denn hiermit werden Leistungen und die Arbeitsteilung zwischen den beteiligten Anbietern nachhaltig gesteuert. Dem Erhebungsinstrument wird also eine zentrale Bedeutung zukommen. Während bisher die Bedarfserhebung oftmals eher in einer qualitativen Beschreibung erfolgt, werden die Anforderungen an das System steigen. Es muss belastbare quantitative Daten liefern, die auch einer rechtlichen Überprüfung standhalten, da hieraus unmittelbar der Leistungsumfang bestimmt wird (und nicht mehr über den Umweg von in den Einrichtungen vorzuhaltendem Personal).

Während in einem pauschalen Leistungssystem im Rahmen des Leistungssystems eine laufende Umsteuerung von Leistungen möglich ist – sofern der Leistungsanbieter dies ermöglichen kann oder will – wird in einem personenzentrierten System die Leistung kleinteiliger festgelegt und womöglich auf mehrere Leistungsanbieter verteilt. Hierbei ist das individuelle Wunsch- und Wahlrecht zwar möglicherweise gestärkt, dann jedoch wird es keine laufenden Umsteuerungsmöglichkeiten geben. Schon allein aus Gründen der Arbeitsökonomie werden nicht ständig neue Einstufungen und Bescheide erfolgen können.

Die Bedarfseinschätzung muss daher stets auch den Umgang mit Schwankungen berücksichtigen. Dies kann durch höhere Wagniszuschlüge erfolgen, durch flexible Korridore für den Leistungsumfang oder durch die Berücksichtigung von „Rückfallebenen“ (z.B. Garantensystemen). Dies ist auch in den Leistungsvereinbarungen, aber auch den fallbezogenen Bescheiden oder Leistungsvereinbarungen aufzunehmen. Neben der Herausforderung, diesen Umgang mit Risiken in ein weitgehend kamerales Denken der öffentlichen Sozialleistungsträger einzuführen, besteht für das Controlling die Herausforderung, entsprechende Risiken quantifizierbar zu machen.

Die Bedarfseinschätzung im Rahmen der ICF bezieht auch persönliche Faktoren, sozialräumliche Ressourcen, Angehörige und Freiwilligenarbeit weitaus stärker als bisher mit ein. Diese sind jedoch durch die öffentlichen Träger, aber auch den Leistungsanbieter nur begrenzt steuerbar. Werden also sozialräumliche Ressourcen in den Leistungsbedarf verbaut (also etwa die Nachbarin, die einmal täglich beim Kochen unterstützt), stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dem Ausfallrisiko.

Hier wird sich auch regelmäßig die Frage nach der Leistungsabgrenzung stellen: Sowohl vertraglich als auch in der praktischen Arbeit wird es notwendig werden, auch nicht vereinbarte und nicht geplante Leistungen durchzuführen. Wenn keine umfassende Garantenstellung vereinbart ist, müssen Leistungen zu bestimmten Zeitpunkten auch abgelehnt werden können.

Insgesamt wird also der Gestaltung eines funktionsfähigen Erhebungsinstruments und der geeigneten Vertragsgestaltung, die den Umgang mit Risiken einbezieht, sehr hohe Bedeutung zukommen.

4.4 Personalmanagement

Die Schlüsselstellung für das System der Personenzentrierung wird dem Personalmanagement zu kommen. Das Personal wird in fachlicher Hinsicht neue Kompetenzen brauchen, insbesondere die Kompetenzen in der Anwendung der der ICF und den daraus resultierenden Instrumentarien, Kompetenzen im Umgang mit sozialräumlichen Ressourcen, Angehörigenarbeit und Freiwilligenarbeit sowie im Umgang mit Zielformulierung und der Umsetzung von Leistungsplanungen.

Im Mittelpunkt wird jedoch die stärkere Orientierung an den individuellen Leistungsempfängern und ihren individuellen Teilhabezielen stehen. Es wird ein Kulturwandel einsetzen (müssen), um nicht Tagesabläufe oder Organisationsstrukturen, sondern die Leistungsempfänger und ihre individuellen Teilhabeziele konsequent in den Mittelpunkt zu stellen.

Die stärkere Individualisierung der Leistungen auf der einen Seite, andererseits aber die Notwendigkeit, attraktive Arbeitsplätze anzubieten mit ausreichender Beschäftigungssicherheit und –vergütung werden neue Personalkonzepte beflügeln, aber auch eine neue Schärfe in Entgeltverhandlungen und die politische Diskussion bringen.

5 Und dann …?

Die bislang starke Orientierung an Organisationsstrukturen und auch an pauschalen Settings war Resultat des Aufbaus von qualitativ hochwertigen und leistungsfähigen Versorgungsstrukturen. Die geringere Fokussierung auf individuelle Teilhabeziele und individuelle Leistungsangebote war eine hinnehmbare Nebenerscheinung.

Durch die Fokussierung auf die Personenzentrierung werden nun andere Schwerpunkte gesetzt und diesen Nebenwirkungen entgegengetreten. Sie erzeugt jedoch wieder eigene Nebenwirkungen, die wir zum Teil jetzt schon vermuten können – etwa nicht abgestimmte Steuerungssysteme, Wegfall von Angebotsstrukturen, teilweise aber noch gar nicht erahnen können. Finanzierungs- und Leistungssysteme sind zu keinem Zeitpunkt endgültig und perfekt, sondern werden sich weiter wandeln.

Dem Management der Sozialunternehmen wird hier eine zentrale Rolle zukommen: Sie sind eben nicht nur Anpasser und Ausführende, sondern eben auch Gestalter. Kein Leistungs- und Finanzierungssystem im Sozialbereich wird auf der grünen Wiese erfunden, sondern es berücksichtigt stets auch die bisherige Geschichte und setzt an vorhandenen Angebotsstrukturen an. So wird das Management durch die Schaffung von veränderungsfähigen Organisationen und durch eigene Innovationen den Wandel mitgestalten können.

6 Literaturverzeichnis

ASMK. (kein Datum). Ergebnisprotokoll der 87. Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2010 (24./25.11.2010) . Von https://asmkintern.rlp.de/fileadmin/asmkintern/Beschluesse/Aeltere_Beschluesse/ergebnisprotokoll_87_asmk.pdf abgerufen

BAGFW. (2012). Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege – Gesamtstatistik 2012. Berlin: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege.

BAGÜS. (2016). Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 2014. Münster: BAGÜS.

Bezirk Mittelfranken . (kein Datum). Entwicklungsprojekt Leistungsmodule. Von http://www.bezirk-mittelfranken.de/fileadmin/user_upload/bezirk-mittelfranken/pdf/Soziales/Sonstige/Leistungsmodule_Zwischenbericht.pdf abgerufen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (26. 04 2016). Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung (Bundesteilhabegesetz). Von http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2016/bundesteilhabegesetz-entwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=1 abgerufen

Deutscher Verein f. öff. u. private Fürsorge. (2009). Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Bedarfsermittlung und Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Berlin.

Enquete 1975. (1975). Enquete 1975 – Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland. Von http://www.dgppn.de/schwerpunkte/versorgung/enquete.html abgerufen

Franz, D. (2013). Anforderungen an MitarbeiterInnen in wohnbezogenen Diensten der Behindertenhilfe. Veränderungen des professionellen Handelns im Wan-del von der institutionellen zur personalen Orientierung. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.

Landeswohlfahrtsverband Hessen. (kein Datum). PerSEH – Personenzentrierte Steuerung der Eingliederungshilfe in Hessen. Von http://www.lwv-hessen.de/webcom/show_article.php/_c-549/_nr-48/_lkm-1039/i.html abgerufen

Puch/Schellberg. (2010). Sozialwirtschaft Bayern. Umfang und wirtschaftliche Bedeutung. Nürnberg.

Rohrmann, A. (2005). Personenzentrierte Hilfen – Verpreislichung der Hilfen. Vortrag im Rahmen der 3. Europäischen Konferenz zur Qualitätsentwicklung in der Be-hindertenhilfe an der Universität Siegen am 15./16. März 2005. Von https://www.uni-siegen.de/zpe/veranstaltungen/fruehere/europkonferenz3/alb-recht_rohrmann_personenzentrierte_finanzierung.pdf, zuletzt geprüft am 22.02.2016. abgerufen

Schellberg, K. (2014). Finanzierung in der Sozialwirtschaft. In U. G. Arnold, Lehrbuch der Sozialwirtschaft (S. 224 – 274). Baden-Baden: Nomos. Schuntermann, M. (2009). Einführung in die ICF. Heidelberg: Ecomed Verlag.

7 Informationen zu dem Autor

Schellberg, Klaus, Prof. Dr. rer.pol. Dipl.-Kfm. Professor für Betriebswirtschaftslehre von Sozialunternehmen an der Evangelischen Hochschule Nürnberg, Gesellschafter der xit GmbH forschen.planen.beraten, Nürnberg. Arbeitsschwerpunkte: Finanzierung, Unternehmensführung und Marketing, Social Return on Investment